泉州宗祠大全:建筑融注传统文化 绵延千载正能量

宗祠代表着氏族渊源,是一支族群独特而立体的烙印。

连战祖母祖籍安溪 沈氏宗祠见证两岸传奇情缘

台湾国民党前主席连战的祖父名叫连横,出生于台湾台南,祖籍是漳州龙溪。连横是位著名的史学家,在41岁时,他完成了修史的壮举,其撰写的《台湾通史》仿司马迁《史记》体例,横跨1290年的历史时空,将包罗万象的内容纳入88篇中(分别为4纪、24志、60列传)。

连横的夫人名叫沈筱云(有媒体另称沈少云、沈璈),之前较少有人注意她的祖籍是在安溪,直至2006年,泉州市台办和安溪台办人员前往泉州安溪金谷镇的渊兜村探访那里的沈氏宗祠时,在查阅编于清光绪三十年的《渊兜中都山门沈氏族谱》残谱,查对连横亲撰的“外舅沈德墨先生暨配王太孺人墓志铭”、《台湾通史》等相关典籍后,才确认连战的祖母沈筱云祖籍安溪,其父是金谷渊兜沈氏十九世的沈鸿杰,当时的台湾商界巨贾。

据了解,沈鸿杰,讳世俊,字德墨,“鸿杰”是其在台捐纳大夫的官章名。沈鸿杰13岁随父从安溪往厦门学习经商,后往返于日本、安南、爪哇、印度、菲律宾、新加坡等地从事海上贸易。同治丙寅年(1866年),沈鸿杰寄籍台南,两年后娶王氏,定居台湾,并依靠经商逐渐成为台湾商界巨贾。

据连横自述,当时他受沈鸿杰的恩惠颇多。沈筱云为沈鸿杰与夫人王鸾所育长女,后嫁予连横。清光绪三十年(1904年),渊兜沈氏修祖墓、续编族谱,沈鸿杰也赶回家乡参与。在返途经厦门时不幸患病,第二年去世。安溪渊兜村现在仍存有沈鸿杰少时居住的祖厝,以及沈鸿杰在祖厝旁建的一座小楼。

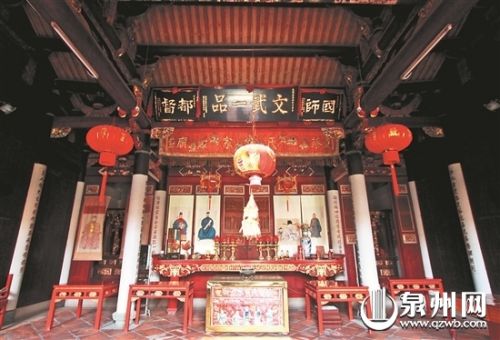

在《渊兜中都山门沈氏族谱》残谱中记载,沈鸿杰与王氏生有四子二女,大女儿乳名在族谱中录为“海鹅”,即沈筱云。沈筱云后来随连横返回大陆,最终病逝在西安,因其生前笃信佛教,儿子连震东便顺其遗愿将她安葬于长安县南乡清凉寺。连氏族人也曾前往渊兜村探访那里的沈氏宗祠。可以说,沈氏宗祠是连沈两家这一段两岸传奇情缘的历史见证物。

不少台湾祠堂寄托着当地宗亲对故土、亲人的眷念之情。(粘秋生 供图)

两岸粘氏交流逐年增多 泉台骨肉共修宗祠

晋江龙湖镇衙口闽台粘氏大宗祠始建于明,后历经数次重修,焕然一新。粘氏为满族姓氏,粘氏大宗祠坐北朝南,三开间两进硬山式建筑,是泉州一地民族融合的历史见证,也是海峡两岸骨肉情深的标志。

据晋江地方文史专家粘良图先生介绍,闽台两地粘氏的一世祖是金太祖完颜阿骨打的长侄完颜宗翰,本名粘没喝。至八世博温察尔,因世乱流寓江南,举家浮海来到泉州;其子子寿、子禄又徙居浔美场(今龙湖衙口村)建基,传衍子孙分居于泉州城、晋江衙口、粘厝埔、深沪、山柄、南安梧坑,后迁移台湾,以及马来西亚、新加坡等地。“桓忠”是完颜宗翰的谥号,现在闽台两地的粘氏宗祠大多以此为号。

据了解,粘氏族人在台湾繁衍极多。据族谱记载,清初粘氏合族100余户,约500余人,渡台族人达30余人。原居衙口的粘尚,乾隆年间带一妻五子渡台经商,迄今在台湾彰化县福兴乡传有九代子孙上千人口,成为“顶粘村”开基始祖。原居衙口的粘粤、粘恩兄弟三人,因生活困苦,渡台谋生,迄今传有子孙千余人,成为福兴乡“下粘村”开基始祖。其他一些族人迁台后分散居住于台湾鹿港、台北、台中、花莲、高雄等地。现在,由泉迁居入台的粘氏族人,已发展到1万多人,并在台湾彰化县成立了台湾粘氏宗亲会。

泉台两地骨肉情深,粘氏宗亲的交流活动也在逐年增多:1988年,年届古稀的台湾粘氏宗亲会会长粘火营专程返乡祭祖恳亲,还到八世祖博温察尔的墓地拜谒续根,而后,他又多次组团来衙口谒祖访亲,见宗祠日久破损,倡议两岸粘氏族人“有钱出钱,有力出力,量力而行,共修宗祠”,得到了众人的响应。1993年,在海峡两岸粘氏族人的共同努力下,衙口闽台粘氏大宗祠翻建成功,祠堂内髹漆一新,金碧辉煌。

已有0人发表了评论