21世纪海上丝绸之路国际研讨会今日泉州召开

“海丝”之缘 泉州铸就

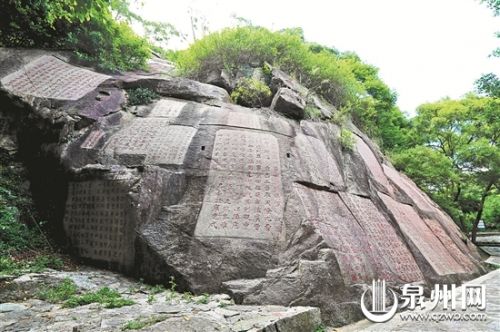

九日山摩崖石刻中,有许多关于出海祈风的记载,是泉州古代远洋历史的珍贵资料。 (陈起拓 摄)

“泉州人稠山谷瘠,虽欲就耕无地辟。州南有海浩无穷,每岁造舟通异域。”

——《泉南歌》 北宋惠安进士谢履

泉州,古称“刺桐”,地处东南,向海而立,因海而兴。

在长达1750多年的历史长卷中,海洋是泉州这座古城肌理中一抹蔚蓝底色,虽经千年荡涤,却从未褪去——

早在商周时期,泉州先民就留下了海洋文明的遗迹;春秋时期,泉州土著闽越族人便擅长造船航海;魏晋南北朝,泉州已有大船通南洋,始开海外交通史……

滨海而居的泉州人以舟为马,以海为田,凭借过人的胆识和气魄,在广阔的海域不断延伸自己的足迹。

因此,当隋唐时期,丝绸之路重心转向海洋,泉州方能凭借深厚的海洋文明积淀,一举成为亚洲海上交通的重要港口,与广州、交州、扬州一并成为我国四大对外贸易港口,并设“参军事”,主管海外交通贸易。

唐末,随着亚历山大港日渐没落,南亚和中亚的商人们为了谋取高额利润,不惜远渡重洋抵达中国,一条以泉州为起点的海上丝绸之路逐渐成形。

彼时泉州环城遍植刺桐树,故称“刺桐城”,港以城名曰“刺桐港”,往来其间的阿拉伯水手昵称为“Zayton”,随着海上丝绸之路渐渐繁荣,“刺桐”的盛名也在海丝沿线国家传播开来。

后渚古船是泉州古代远洋贸易的见证。图为去年国庆节期间,泉州湾古船陈列馆修葺后重新开放,大批游客前往参观。 (陈起拓 摄)

缘兴宋元—— 一举成为“东方第一大港”

“若欲船泛外国买卖,则自泉州便可出洋。”

——《梦梁录》 南宋吴自牧

时至宋元,泉州的海外交通发展迅速,对外贸易空前繁荣,泉州也迎来了历史上四次飞跃:

北宋中期,泉州赶超当时的明州,即现在的宁波,地位仅次于广州;南宋初年,赶上广州,难分伯仲;到了南宋末年,超过广州,成为全国最大的贸易港口;而到了元代,泉州经济社会和海外交通发展到达鼎盛时期,一举成为“东方第一大港”。

通过海上丝绸之路已趋成熟的贸易航线,产自中国的丝绸、瓷器、茶叶源源不断地从泉州运往近百个国家和地区,广阔的海上贸易网络覆盖地中海、印度洋、大西洋和太平洋,最远到达欧洲。

在当时出版的地理著作中,凡记载我国与海外诸国的航线距离、方位和日程,几乎都以泉州为基准。世界各国的商人、传教士云集泉州,彼时的刺桐城俨然成为中外经济、文化、宗教、科技交流的重要门户。

意大利著名旅行家马可·波罗就是在这一时期来到泉州,他在《马可·波罗游记》中写道:“刺桐是世界上最大的港口,胡椒进口量乃百倍于亚历山大港。”在马可·波罗的笔下,刺桐瓷器物美价廉,一个威尼斯银币就能买到8个瓷杯。据说他回国时,还带回德化窑白瓷和色釉小碗多件。意大利博物馆至今还保留着一件由马可·波罗带回的德化家春岭窑的小花插,也成为当时泉州外贸兴盛的历史见证。

缘续明朝—— 郑和下西洋曾从此出发

“明永乐钦差太监郑和前往忽鲁谟斯,行香于此,蒙其保佑,立碑记”。

——《重修温陵圣墓碑记》

这是一块记载着郑和到泉州灵山圣墓行香一事的石碑,同时也记载了郑和与泉州的渊源。

郑和是中国伟大的航海家,前后七次下西洋,到访亚非30余国,将海上丝绸之路对外的各项交流推向新高潮。根据碑文及其他历史资料的记载,明朝永乐十五年(1417),郑和第五次下西洋时从泉州出发,其间,他除了到泉州灵山圣墓行香以外,还前往天妃宫祈求妈祖保佑航海平安,并奏修泉州等地的天妃宫。

泉州因海上丝绸之路而积累的对外商贸背景以及成熟的造船航海技术为郑和下西洋提供了强有力的支持,不论是泉州造的“福船”,还是泉州长期聚集的一批熟悉航路和熟练航海技术的船员,抑或物美价廉的陶瓷、茶叶、丝绸等,都为郑和出使外国提供了难得的物力和人力支持。

而这些随郑和出访的泉州人中,有的便留居海外,成为早期的华侨。如今,在泉州台商投资区百崎乡,还留存着接官亭、郑和堤等历史遗迹。

虽然后来明朝长期实行“海禁”,但泉州人凭借着造船业的发达和海上交通的优势,以及与生俱来无畏风浪的胆识与毅力,仍旧在之后的岁月中,延续着海上丝绸之路的辉煌。

已有0人发表了评论