退休教师8年行万里路 著书填补泉州古碑文译文空白

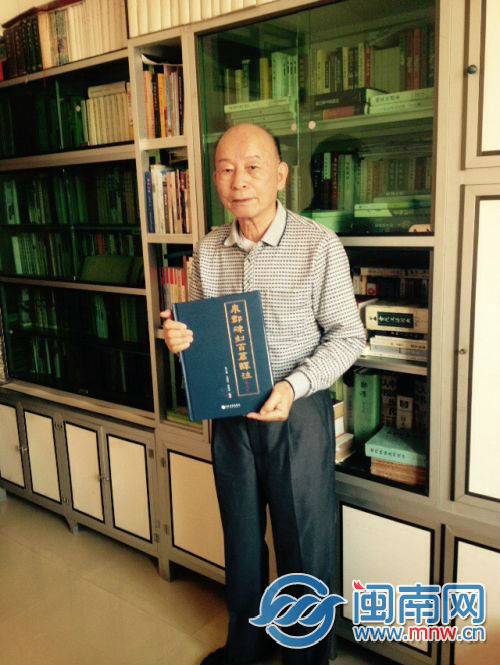

闽南网10月21日讯 因为游客对古碑刻的误读,已退休多年的陈立献老师萌发了编写一部阅读古碑文的通俗读本的念头,让更多人了解泉州碑刻,了解其中的历史文化。上周,这一想法变成了现实。由陈立献老师与其两位挚友孙陈清先生、王焕民先生历时8年、共同编著的《泉郡碑刻百篇译注》在南安一中举行首发仪式,正式与读者见面。据介绍,该书的出现,填补了东亚文化之都——泉州市古碑文译文的一大空白,对传承闽南乡土文化和保护现存的刻石文物起到了积极作用。

历时8年,终成一书

古人能写出,今人读不懂 泉州碑刻遭遇尴尬局面

“一方碑刻,常常是一个生动的历史掌故,甚至是一个历史人物的缩影……领引我们去了解地方历史,它是一段段抹不去的记忆。”在《泉郡碑刻百篇译注》一书的序言中,陈立献老师这样阐述他对碑刻的理解。

而承载历史的碑刻,在现实中却常常遭遇现代人读不懂的尴尬局面。说起编著这本书的缘由,陈老师说,2006年10月的一天,他和几个儿时同窗一起到泉山门游览,看到一群游客围着唐代欧阳詹的《北楼记》碑刻,竟没有一个人能读完全文;还有一次在崇福寺,很多人对《妙月和尚舍利塔铭》的四字碑眉“实相智杵”争论不休,不知何意。

“古人能写出,今人读不懂”,如此尴尬,让酷爱古碑刻的陈立献老师倍感焦灼,编写一部解读古碑刻之书的想法由此而生。陈老师与两位友人,就此踏上了6年走访、编撰,2年校对、改稿的著书征程。

为让读者没有障碍地读懂原碑刻,不被字、词、句等“拦路虎”所困扰,书里对碑文的俗字、古体字、异体字、繁体字进行大量整理,最后用简体字进行排版。

“此书想为读者提供读古碑文的文化快餐。”在首发仪式上,陈立献老师表示,希望该书成为人们穿越历史时空的媒介,引导人们重温文化艺术的精髓,追溯先人思想的深度,共同保护和传承遗落的古文化和地方文化。

已有0人发表了评论