上下杭将打造民国风情商业街 老字号有望回归落户

老字号热度不减 有人不远千里来寻找

耳聋伯花生汤店现在搬到了中平路

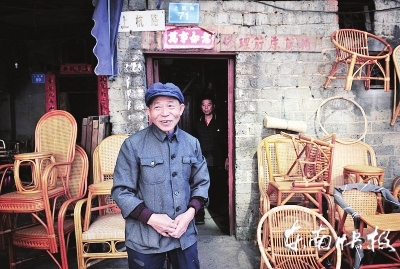

柯藤伯从18岁开始学藤艺(资料图)

现在的柯伯藤艺店虽然在南园路上,不过,永远不乏忠实的顾客,热度不减。

柯法金告诉东南快报记者,刚刚搬到这个新地方,附近的人都很不熟悉,有时一天只能卖出一把藤椅。后来,大家一传十,十传百,过来买藤椅的人就变多了,很多都是曾经的老顾客,一天甚至能卖出十几把。

新地方渐渐地又变成了老地方,柯法金说,“这就是老字号的魅力。”

柯法金的藤艺店一直都是薄利多销,店里的藤椅都在100元到300元之间。如果去掉店铺的所有费用,剩下的利润其实并不高。不过,因为有特色并且很实用,备受人们的喜爱,甚至有人不远千里前来寻找。

柯法金记得,北京清华城市规划设计研究院历史文化名城研究中心的副所长霍晓卫曾经来过上下杭开展城市规划调研,就到过他的店,赞不绝口。后来又有几次过来走访,还买了藤椅寄到北京。提到这些,他说如今的热度其实还是要归功于上下杭。

除了柯伯藤艺店,仍然坚守在上下杭附近的还有耳聋伯元宵店、桥头米时粿等。同样的,这些老字号也是人气不减。

耳聋伯元宵店始于1888年。老板林英德告诉东南快报记者,中平路上的这家店仅有十几平方米,但是生意却丝毫不受影响,每天这里人气爆棚。按粒来算的话,有时一天最多能卖出几千粒。

市民陈先生的家不在附近,不过每天晚上下班以后,他都会绕过来吃上一碗元宵,一碗不到10块钱,“这里的元宵有真正的福州味儿。”而在耳聋伯元宵店的门前,开着奔驰、宝马汽车来的很是常见。

对于福州市民来说,桥头米时粿也是福州老字号中的一绝。承受不了租金的压力,老板林美珍没有租用店面,而是改用小推车,不过依然在上下杭附近。现在每天早上7点到下午5点,只要路过隆平路,就可以看到一个挂着桥头米时粿牌子的小推车。

林美珍告诉东南快报记者,即使没了店面,现在有时一天也能赚两千多元。米时粿一个只要两三块钱,有的批发商一来就要订200多块钱的量,所以每天她都要凌晨3点多就起床准备。

桥头米时粿

上下杭将恢复民国风韵 老字号有望在此落户

古时的上下杭曾是闽商活跃的地带,如今虽已失去昔日光芒,但伴随着旧城改造的启动,也有望迎来新生。

据了解,未来的上下杭将分为太平汀洲子地块和苍霞子地块。太平汀洲子地块总建筑面积约93万平方米,规划建设SOHO约25万平方米,商业约3万平方米,安置房约47万平方米;苍霞子地块,总建筑面积约20万平方米,规划建设小洋房、风情商业步行街、商墅等,其中还包括部分历史文化保护建筑。

据融信(福建)投资集团有限公司副总裁徐慎亮介绍,上下杭的古建筑、古树等文物都将评级并被保留下来。在保护传统建筑的同时,新建一些与传统风貌相协调的建筑,增加街巷的商业气氛。

值得注意的是,古时上下杭的商业在民国时期达到顶峰,民国风韵在上下杭留下了不可磨灭的印记。复兴后的上下杭,将延续民国时期的“辉煌”,徐慎亮说,未来的上下杭将以“闽商精神”为脉络,在保护上下杭历史文化街区原有风貌的基础上,打造有民国风韵的老福州建筑。历史保护街区里会有颇具民国风韵的旅社、饭馆、民宅、仓库以及码头等多种业态。

民国时期的上下杭巷陌交错。徐慎亮说,未来的上下杭也将保留这种邻里结构,中平路、青年横路等街巷格局都会得到保留,荔枝弄、生春弄等街巷的走向也会和民国时期一样。保留的同时,对部分街巷做了延伸,街巷将变得更加四通八达。

另外,民国时期上下杭最常见的柴栏厝也将很好地延续。据介绍,为了保留这一建筑风格,未来将以原地修缮改建为主,传统建筑的外观特征和内院传统界面形式将不会被改变。

建于民国时期的苍霞天主教堂未来将会是上下杭苍霞子地块地标性建筑和中心。据徐慎亮介绍,他们计划将这座教堂原样保留,并且在教堂前建一块面积约100平方米的广场。地块里的各种小街巷都可以通往教堂。教堂周边也将有商铺,老字号、文创商铺等各种形态的商户都有望在此落户。

已有0人发表了评论