41岁淘粪工人30年日常生活:娶媳妇时骗说是当环卫工

性别:男

年龄:44岁

职业:环卫工人

采访地点:受访人住处

采访时间:2015年1月9日

杨国义住在银川北门附近。这里有一片城市里已很少见的平房区,红砖砌成的房屋已很陈旧,与周围的楼宇形成鲜明对比。杨国义的住处在这片区域的一间公厕旁,不到十平方米的小屋里,光线很暗。他是一名清肥工人,也就是俗称的淘粪工。目前在整个银川市兴庆区,从事这一行当的只有三个人。

姓名:杨国义

14岁干起这一行

已经过去30年了

我现在的工作规律,也跟以前差不多。每天早上四五点钟开工,干到八九点钟。然后,就在住处等着,不时会有一些厕所方面的机动的活儿,接到电话就随时赶过去。

不过,当然比过去方便多了。大概从上世纪90年代起,我们开始用上了吸粪车,不用再每人一辆架子车那样去拉。与这情况对应的,随着城市的发展和管网的建设,银川的旱厕越来越少,水冲式厕所慢慢普及。也很自然,干我们这行的人越来越少了。以前有四个清肥队,到2002年左右,就只剩一个队了。队里刚开始还有十来个人,后来人数越来越少。

现在我们队里一共七个人,其中两个是负责维修的,一个是开(吸粪)车的司机,专门清肥的也就剩包括我在内的三个人。队的名称叫“清肥小队”,负责整个兴庆区100多座厕所的清理。“清肥”这个说法还在,不过从2000年左右起,人们也已经不用粪便当肥了。

我现在住的这个地方,是一个旧公厕隔开的一间小房,已经住了十几年了。说起来,它离我最开始干这一行时住的集体宿舍,也就几百米的距离。不过,时间已经过去30年了。

我老家是平罗县五乡村,开始干这一行是1986年,当时老家一个亲戚介绍的。谋生活嘛,所以我就来了。那一年我14岁。

上世纪80年代的银川,我印象里基本上还都是平房,最高的楼大概就是解放街上的邮电大楼了。平房多,厕所也就多,我指的是那种旱厕。很自然,环卫上干我们这一行的人也多,不像现在一说起环卫工人,大家首先想到的大概就是清扫工。

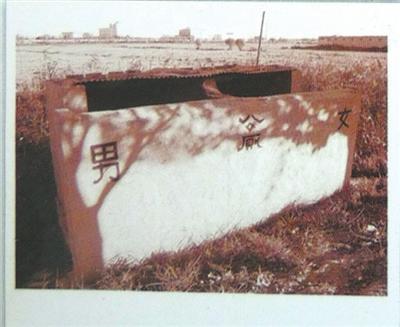

我们这一行,叫清肥工,就是俗话说的“淘粪的”。为什么叫“清肥”呢?当时粪便还是主要的肥料,运到农村还可以卖钱。听单位上的老职工讲过,银川环卫部门最早就叫肥料管理委员会。我们那时环卫上清扫与清肥工的比例,大概是一半一半吧。

刚到银川,我被分到老城(今属兴庆区)这一片干活,一共四个清肥队,每个队有三十来个人,我在一队。我每天的工作很固定,早上四点多开始干活,八点多结束。清理我负责的20来个厕所,就在我现在住的北门这一带。

工具是每人一辆人力架子车,后面拉着方形的大木头桶,然后一根扁担、两只淘粪用的桶,挂在车辕上。20来个厕所,我每天清理三五个,一拨拨地轮换着。然后,其他时间就是平时的维护,随脏随扫,总有活。

每人一辆架子车

清肥时,大家一人一辆架子车,各干各的。每次装满车后的大木桶,我们就拉上往城外走。手扶好车辕,肩膀上套好拉车的带子,遇到上坡路了,就提前紧跑上一截路,然后一口气冲上去……

城外有一个我们的“场部”,那里是清肥工人的一个集结点,地点大概就在现在的北门汽车站附近。在那里,大家把各自车上的“肥料”一桶一桶地转移到手扶拖拉机上,然后再运到农村去。

每天如此。这种活儿,当然累点,不过年轻,也不算什么。那时单位还有集体宿舍,地方就在现在柏悦酒店后面的一排平房里,离我现在住的这个小屋不远。现在早就拆了。

宿舍里很多都是年轻人,我14岁,还有比我小的,记得还有一个12岁的。大家都是临时工,有些人干上一段时间就走了,流动性比较大。不过现在想起来,那段时间挺有意思的。都是年轻人,住在一起,每天一起出工,干完活就回来,在一起说说笑笑,日子过得也挺开心。

不开心的时候当然也有。这种活虽然是一大早上干,但也难免会遇到人。怎么说呢,连三岁娃娃都知道,碰到我们赶紧捂着鼻子跑……有时闲下来的时候也常常想干我们这个,将来会不会连媳妇都找不到啊?

已有0人发表了评论