宋韵街巷与醇厚烟火交织——百岁老人守望千年街区

昨日,兴化府历史文化街区衙后路下桃巷居民楼里,103岁的陈玉瑛倚在躺椅上享受午后时光。作为长寿社区最年长的居民,也是这片千年街区唯一的世纪老人,她在繁华的街市保持着自己的慢生活节奏。

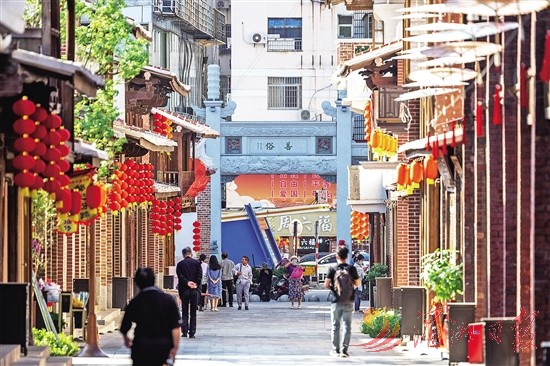

▲宋代设的“善俗”坊在兴化府历史文化街区重立。

▲宋代设的“善俗”坊在兴化府历史文化街区重立。

▲杜红雨居住在街区里无微不至地照顾陈玉瑛。

▲杜红雨居住在街区里无微不至地照顾陈玉瑛。

兴化府历史文化街区庙前路、坊巷、后街、衙后路、县巷、大路街等6条古街巷纵横交错,保留宋代以来的街巷肌理,连片的明清古建筑构成具有莆田传统特色的风貌区。生长于斯,陈玉瑛充满眷恋。1983年,从仙游医院护士岗位退休后,她就回到这里生活至今,见证街区百年来的发展变迁。

“家里7个兄弟姐妹,她是大姐,既帮扶父母,又抚养弟妹。”她的弟媳张顺英说,在陈玉瑛的悉心照料下,她的公公婆婆均长寿逾百岁,安详离世。

长寿社区居委会干部沈秀金介绍:“陈玉瑛的家人在安徽定居。她的丈夫为仙游人,早年在安徽工作,女儿就在当地成家。她在父母去世后,婉拒了女儿接她赴皖生活的安排,留守生活了一辈子的老街区。”

社区命名“长寿”,源于街区内的长寿社。长寿社兴建比兴化古城建城还早50多年,社址千年不变,社前路口是莆田城内“九头十八巷”之“社衙头”,为原衙后路、大路和后街路三条古街巷交会处,是兴化城内南北交通要冲。陈玉瑛是热心人,常常在街区做义工,以前身体硬朗时,常见她风风火火的身影。路过长寿社时,社区最高龄的老者与历史最悠久的古建形成跨越时空的辉映。

随着年事渐高,她的行动愈发不便,难以自行下楼活动。7年前,她的女婿杜红雨从安徽来到街区,专职照顾她的生活起居。

杜红雨记得,2018年,初来乍到时,街区老屋低矮破旧,随处可见修钟表、裁缝店、古玩字画等民间老行当、老字号,虽是个体经营,却按“朝九晚五”来上班,生活过得“很体面”。一群“老莆田”围坐在一起喝茶打牌,还可以听到老人家说坊间故事……

在陈玉瑛“蜗居”街区期间,其所处的老街巷已发生历史性变迁,周边街巷面貌也修葺一新。

县巷化身“百工坊”非遗一条街,传承非遗,尽显一方水土文化气韵;坊巷为美食一条街,主营特色小吃、台湾美食、水吧等;庙前街主营文化手工类、旅游产品等;后街为莆田美食小吃特产一条街及文创雅玩等店铺;衙后街主打怀旧经典、休闲养生主题;大路街为精品旅游快消品通道。在“修旧如旧”“修新如旧”的保护修缮中,重焕光彩的街区,既有现代风味,又不失古朴典雅。

“街区下水道疏通了,居民家中排水通畅了,周边街道焕然一新,整体环境卫生显著提升……”杜红雨乐享街区修缮提升的福利。他感触最深的是生活在景区,每到节假日人潮涌动,沐古风、赏非遗、品民俗、尝美食,仿佛穿越千年宋朝,升腾浓浓烟火气。

一度消失的“文献名邦”“壶兰雄邑”牌坊在莆田旧县衙署所在地、今荔城区县巷南北两端重立,是街区醒目的地标。“文献名邦”牌坊背面是“善俗”。宋代,兴化军以莆田良善风俗而在今县巷南路口立“善俗”坊。

“善俗”在陈玉瑛一家具象化了。陈玉瑛传承其父陈怀德传下的“团结、和睦、爱心”祖训,敦亲睦邻,传扬孝道,为自己积下福报。她的女婿不远千里来莆田,全身心陪伴,喂饭洗衣、把屎把尿……用无微不至的照料,让老人安享幸福晚年。杜红雨的孝行在街区传为佳话。

国庆临近,兴化府历史文化街区处处可见“宋韵闽风 烟火莆田”的标语,老街巷正以全新面貌迎接八方游客。沉浸在这片充满古韵的烟火气中,陈玉瑛家族也将迎来一个新成员。楼上族亲的预产期临近,这意味着不久后,这个四世同堂的家族将同时拥有街区最年长的百岁老人和最年幼的新生儿,收获“最老”与“最小”的双重温情。

全媒体记者 黄凌燕/文 蔡昊 杨洲/图