南安翔山村发现清代分家析产阄书:百年来400多后裔无违法之事

近日,南安民俗专家廖榕光在南安市翔云镇翔山村福居组卓祥春家中发现一份清代贡生卓廷赞为儿子分家析产立的“阄书”,这份“阄书”,让廖榕光倍感惊喜、万分动容。

“本以为是一份普通的分家文书,没想到里面有这么大的闪光点。家产值钱,但是为人之道更值钱!”廖榕光感慨地说,该文书最后部分言辞恳切,谆谆教诲子孙要“共为圣世之良民,勿作匪人之败类”,堪称一份优秀的家训。其中关于各精其业的内容与当下我们所提倡的“工匠精神”遥相呼应,放到现在仍具有很大的时代意义。

经百年浮沉仅剩1份 今后将刻在祖宅墙上

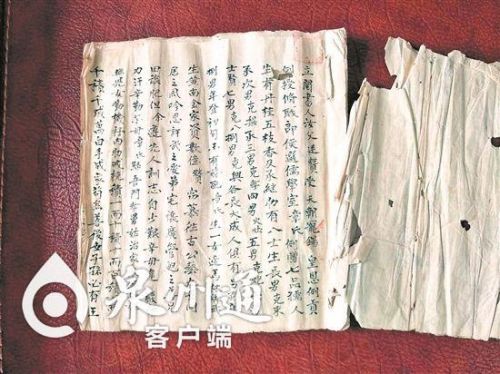

卓祥春家中那本传世100多年的“阄书”,将近40页的旧式线装册子,鲜有缺页,全册皆用毛笔书写,字迹清晰书写工整,阄书落款时间为“光绪甲午年间端月”,文末标记了“立阄书人廷赞”。

“父辈为处分自己创建的产业分析给儿子们所立下的文书叫‘分书’,就是分析的意思。”廖榕光介绍,有些产业特别是田产,有远近优劣之差,为了显示公平,往往按儿子的人数搭配成几份,然后通过“抓阄”来分配,按“抓阄”的结果立下的“分书”,就叫“阄书”。

这份“阄书”里面详细记载了卓廷赞年近八十时,为避免儿子们争产纠纷,邀请姻亲及房长共同商议,将田产抽出一部分出租作为每年的“国课粮费”(即向政府缴纳的钱粮),一部分出租作为卓廷赞本人养老以及之后助学培养子孙费用,其余则分给膝下8个儿子。卓廷赞的儿子们分别从事不同行业,其长子是秀才,次子是屠户,三儿子则是教书先生,其余几人有当泥匠的,做木工的,还有从事染布业的。

“阄书传到我这儿已经是第五代了,原本有8份,在‘文革’期间其他几房的都没能保留下来,这份也差点被毁,当时我父亲偷偷将这份阄书寄给家族里一位较有威望的人代为保存,这才让它幸免于难。”卓祥春说,现在祖宅正在翻建,建成后他们会把这段“家训”刻在墙上,代代相传。他们家族如今已发展为400多人的大家族,100多年来,卓廷赞所传后裔至今没人做过违法乱纪之事,他相信这一切和这份“家训”有着莫大的关联。

阄书述创业过程 告诫儿孙各精其业

阄书中除了详载2处房产及田产地名、面积之外,还历述其创业过程。据廖榕光分析,卓廷赞之所以详述他和妻子章氏白手起家的艰难历程,就是要让儿孙知道先辈创业不易,要他们珍惜祖业。

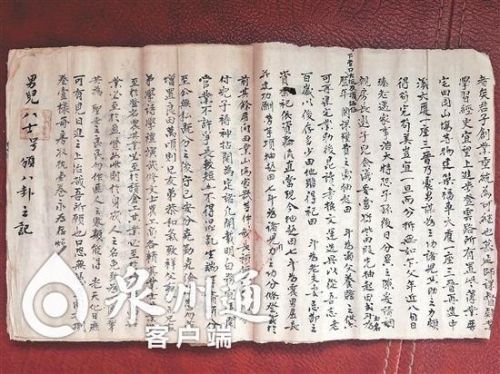

廖榕光认为,“阄书”中最为可贵的当数卓廷赞在文末告诫儿孙的“家训”——“务宜凭阄管业,不许争长较短,亦不得混乱生端等情。所分至公无私,既分之后,守己安分,克勤克俭,经营勿荒,增置良田万顷,则兄友弟恭,和气致祥。父教子而兄教弟,学诗学礼,演武修文,士农工农,各精其业。士其业必至于登名;农其业必至于积仓;工其业必至于精艺;商其业必至于盈赀。如此则于身成人之名,免致为下流之辈,共为圣世之良民,勿作匪人之败类。能得光天化日庶可有见日进之上治哉,吾所愿也!”

家训中,卓廷赞希望儿孙不管从事什么职业,都要精益求精。当官就要有名声(当个好官),做农民就要有丰收,务工就要练就好手艺,搞商业就要有挣钱。这样就不会成为没出息的人,大家都会成为圣世(盛世)的好百姓,不会成为匪徒一样的败类。子孙能够与日俱进,就是他最大的愿望。

帮助落魄村民 好人好报巧避祸

卓廷赞事业有成,在当时颇有声望,邻里间有什么纠纷都会请他做调解人、公证人,碰到利益分配不均、争执不下又无其他更加公正的办法时,卓廷赞则会慷慨解囊,垫付一些,通常是几担谷子或一些铜钱。

“高祖父对乡邻们都是一视同仁,不会因为来访人的贫富就区别对待。”卓祥春说,当时在南安莲塘村有一位陈姓村民,落魄得几乎沦为乞丐时仍被好客的卓廷赞以礼相待,这位陈姓村民因此感念在心,卓廷赞的好心也得到了好报,避开了一次又一次的祸患。

有一次,这位陈姓村民在卓廷赞回家的必经之路上碰到了几名企图打劫卓廷赞的混混,混混们问他是否见过卓廷赞经过此处,他当即告诉混混们卓廷赞早已回到家了。混混们心存疑虑,仍未离去,于是这位陈姓村民赶紧跑去给卓廷赞通风报信,并带卓廷赞绕道而走,避开了一场无妄之灾。

第一次没等到卓廷赞,混混们又一次在卓廷赞回家的必经之路上拦截,岂料再次被这位陈姓村民碰上,他赶紧跑去通知卓廷赞。卓廷赞知道后便从自己坐的轿子里下来,安排了另一个人坐进去,混混们见轿子里坐的不是卓廷赞就放行了。而卓廷赞本人则和随从到别处弄了一顶轿子,还让随从扛了两根甘蔗走在轿边,一行人假扮成新娘回门的模样,再次躲过一劫。(东南早报记者 罗倩雯 文/图)