菲律宾归侨刘浩然:87岁与86部作品(图)

人物名片:刘浩然,1929年出生于晋江东石塔头村。菲律宾归侨。毕业于厦门大学中文系。曾任晋江戏剧剧团编剧,晋江地区文管会研究人员等。现定居泉州, 任泉州华侨历史研究会常务理事,泉州市菲律宾归侨联谊会副会长,中国华侨出版社特邀编审等职务。数十年来潜心著述,已经出版有《侨乡风情录》《闽南掌故传 说》《永春白鹤拳传奇》《逸云轩影视剧》等书籍。拟将86部作品汇为《逸云轩文丛》,分闽南文化系列、菲华文化系列和戏剧影视三系列。

他醉心于保护传承梨园戏、南音等闽南传统戏剧,创作了大量的小说和影视剧本,以及闽南历史文化、侨乡民俗风情等方面的书籍。

他今年87岁,已经创作出86部作品,逾1500万字,从第一个字到最后一个字都是手写的。囿于经费问题,多部作品尚未出版,已经压了箱底多年的手稿,上面的纸质已经泛黄。

他就是享誉闽南乃至福建文史文学界的文化人刘浩然。

难能可贵的是,耄耋之年,他仍然笔耕不辍。近日,记者偶然看到他前不久出版的《逸云轩影视剧》,于是约访了咱厝这位醉心爬格子的“高产”作家。

“我一辈子与书做朋友。别人抽屉拉开,看见的是钞票,我抽屉拉开,看见的是手稿。”刘浩然幽默地告诉记者,现在有钞票才能出书,如果钞票多的人能够更多资助文化传承,将会是一件很有意义的事情。比如说,他参与筹划兴建的“东亚文都海丝大观苑”文化旅游项目已扬帆起航,他本人更是亲力亲为设计项目布局图, “我期待更多人支持参与这项盛事,尽快把蓝图变为美丽的现实。”

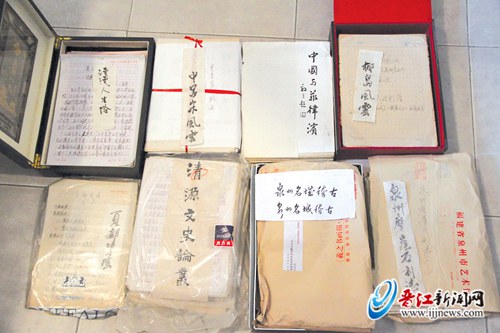

还没出版的部分手稿

还没出版的部分手稿

86部作品1500多万字

全是手写

早年毕业于厦门大学中文系的刘浩然,自称“一辈子不会抽烟、不会喝酒,只会写作、与文字打交道”。他曾于1947年至1952年旅居菲律宾。年轻时就展露出在语言和文字方面的天赋。在那里,他只花了3个月的时间就学会了菲律宾的母语他加禄语。在菲经商期间,刘浩然与菲律宾当地人打成一片,接触了很多原汁原味的椰岛民俗和风土人情,这为他此后创作与菲律宾相关的长篇小说及研究菲律宾文学打下了坚实的基础。

刘浩然写书并不为了什么,只不过“喜欢跟书做朋友”的缘故。

多年来,他坚持笔耕不辍,前前后后创作了86部作品,高产得有些惊人。他将自己的作品归为三类:闽南文化系列、菲华文化系列及戏剧影视系列。其中还有多部作品尚未出版,业已出版的作品也多为朋友资助(少数为有关部门资助),甚至自费出书。

惊诧于其如此高产、著述颇丰之余,记者好奇,“这些作品是如何形成文字的,手写的还是键盘敲出来的呢?”一个疑问引出更为惊人的“内幕”。

“从第一个字到最后一个字都是手写的。”刘浩然不以为然地回答记者后,随即引领记者走上3楼的书房“逸云轩”。这间看起来其貌不扬的书房里,陈列着各种各样的书籍。除了藏书,还有更加珍贵的东西——部分保存完好的手稿。

应记者请求,刘浩然将装在月饼或者礼品盒里的手稿一部部打开来,铺放在地上。《椰岛风云》《夏都碧瑶》《中吕宋风云》等几部撰写菲律宾风土人情轶事的长篇小说书稿,《泉州名城稽古》《清源文史论丛》《泉州摩崖石刻》《李清泉评传》《中国与菲律宾》等文史文化研究书稿,因经费问题皆尚未出版。手写稿的纸质已泛黄,上面落满了岁月的尘埃,何时能出版成书,在刘浩然心里也是个未知数。

在整理这些手稿时,刘浩然意味深长地说:“这些要看完都不容易。”他至今仍保持着手写创作的习惯,书房中尚未安装有电脑,除了外出联系需要,他自己也鲜用手机。

去年,老伴先于他走离人世,现在,刘浩然多数时间不常上到3楼书房。他介绍道,偶尔,他会走到书房外的楼顶阳台,那里摆放着笔墨纸砚,有空的时候他就练习练习书法,一写就是大半天,“《逸云轩影视》的封面题字就是我自己写的。”

已有0人发表了评论