大学晨读社团套路成收费培训 “洗脑式”谈心让人交钱

一场优劣莫辨的培训

刘浩借遍了自己的朋友圈,只筹集到1000多元,他先把这些钱交给了培训班,但距离5000元的总费用还差得远。刘浩“实在没办法,最后借到家里去了”。但无论刘浩怎么跟父母阐述课程有多么好,他们都不信,还说刘浩被骗了,劝他不要再去参加培训。

“我是坚决要去,笃定要去,都闹到了和父母断绝关系的地步。”现在的刘浩被一个月前的自己吓了一跳,他已经不想再去参加培训,“唯一的感觉,就是当时被洗脑了”。家人帮他还上了向同学借的1000多元,刘浩庆幸自己没有借更多,“5000元好多啊,还不起。”

现在刘浩看清了晨读“社团”的实质:一步一步给你推销培训,课程费越来越贵。

一些高校学生反映,有的营利机构以学校社团的名义,在高校中组织晨读活动的现象出现在多个不同省份。他们的真实目的各不相同,较为常见的是借晨读来推销培训班。这些机构首先会培养一批“种子”学生,以学兄学姐的“过来人”身份吸引新生,宣传集体晨读的好处,有些“种子”学生还以自己作为宣传范例;随后,在集体晨读活动中,培训的真实目的才会逐渐“暴露”。

有些晨读“社团”里,不是每个人都想为培训花钱。这些同学会被晨读“社团”组织者一对一“谈心”。从家庭状况开始聊起,到学业、社交、生活,甚至性格,学长学姐的“话疗”就像人口普查,把每个人的家底都聊个透,再“对症下药”。胡舟记得,农村背景的学生是晨读“社园”的重点“约谈”对象。“你内向、不自信,他们就说,来了这里你就能更有勇气,能认识新朋友;你家庭条件不好,他们就说你要学习如何讲孝道报答父母……”

吴越报名的英语培训机构还为学生提供体验课,“如果去体验了但是不上,工作人员就瞬间变脸”。因此,包括他在内的不少同学都报名参加了后续5500元的暑期培训班。

于是吴越开始了连续20天、每天从早至晚近12小时“听对话、讲析对话、背对话”的生活。“每天都是在疯狂练对话,最后受不了了,压抑,太压抑。”他索性逃了最后几天的课。为此,他还有点愧疚,“培训费是爸妈给的,他们都很支持我,可没想到自己学得并不好。”吴越坦言自己因性格内向,不喜欢“表演”的学习模式。不过,他认为自己在这里也算是有点收获:“在台上展示过几次,有自信了,起码敢上台了。”

吴越所在的学校位于大学城内,据他所言,参加该培训班的都是附近大学城的学生。他没有了解过授课老师来自哪里、有无资质,“就是觉得晨读的那些‘小老师’们都学得很好”。和“小老师”们相比,吴越觉得自己的学习成效并不明显。“学习效果因人而异,也要看学习方法适不适合;不过不管怎么说,或多或少还是有一点帮助的。”

吴越的同学张超,在学兄学姐的“围攻”下“服了软”,“头脑一热”交了5888元的寒假班培训费,但第二天就后悔了。当他提出退课时,培训机构却以“名额已预定”为由拒绝退款。当时是8月,距离寒假班的开班时间还有近半年。

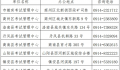

目前,中国青年报社与蚂蚁金服正在联合举办“扫雷行动——金融消费者保护计划”,将在全国各地的100所学校举办互联网金融安全知识讲座。互联网金融安全媒体讲师团成员、《中国青年报》天津记者站记者胡春艳曾采访过天津数百名学生遭遇“培训贷”事件,她在讲座中指出,在这个案例中,大学生参加培训,用个人名义贷款交培训费,无法定性为培训机构诈骗,因为培训机构确实提供课程。由于资质问题,这些培训机构大多不是在教育监管部门注册,而是在工商部门注册,因此难以对课程质量的好坏进行认证。因此大学生在遇到课程质量低的问题时,想退款也非常困难。

张超不想让这5888元“打水漂”,“如果实在不能退钱,我肯定还是会去上课,不然太浪费了。”

刘浩压根儿没想过退钱,觉得肯定要不回来。对他来说,只要培训班的人不来主动找他就谢天谢地了。因为他没有参加后续培训,培训班的老师还来找过他,告诉他当初老师们也为筹钱犯难,但总会有办法。“他们让我不要放弃,机会是自己的,想要改变,就得决绝。”后来还有培训班的人想加刘浩的微信,已经决心远离培训课的刘浩拒绝了。

在刘浩参加的晨读“社团”里,和他一样已经不再接触后续培训课的人,都觉得这是个“坑”,但培训没有因这些人的退出而终止。也有一些同学“觉得培训班没什么问题,毕竟培训班也提供了课程”,他们又交了后续课程的钱,换了一个场地上课。