浙大留学生骑行5800公里到达三亚 一路经历成了毕业论文

从二手车行里淘了辆折叠车

他开始了万里骑行之路

“你为什么要去骑行呢?”我问他。“因为想去中国各处看一看。”他答。

研一时,岳凯涵便有了“骑遍中国”这个想法。起初他还犹豫这样是否会影响学业。当他把想法与老师沟通时,浙大中国学项目负责人毫不犹豫地支持了他的想法。在老师帮助下,他的计划顺利申请到了实践经费。而为了实现这个计划,岳凯涵也是加倍努力,用一年时间就完成了研究生阶段所有课程。

岳凯涵并不擅长骑行,对他来说,自行车只是一种交通工具。“比起火车、飞机,自行车比较便利且自由度更高。”

2016年5月1日,国际劳动节,岳凯涵清楚地记得他出发的日子。那时候浙大海宁国际校区还没投入使用,在紫金港校区,即将出发的岳凯涵和许多好友告别,陪伴他同行的仅有自行车和一个大背包。

为了这个骑行计划,岳凯涵特意制订了锻炼计划。“出发前两个月,我每个周末都会去杭州周边骑行,从30公里到50公里再到80公里,后来从杭州骑到上海。这个时候我觉得自己准备好了。”

旅途的起点在黑龙江漠河,北极村,中国最北的地方;而终点,则在海南三亚,海南岛的最南端。

他的自行车很小,折叠后可以装进塑料袋里。岳凯涵说,这是他同学帮他在二手车行里淘来的。

“这么小的车好骑么?”我问他,在我的印象里,骑行的大多数人都会选择比较专业的山地车,而岳凯涵却选了一辆小型折叠车。

“好骑,很小很轻巧。”岳凯涵说,“一路上也有很多人问我这个问题,我就让他们试着骑我的车,结果他们都觉得很不错。”

路途上,岳凯涵的自行车遇到过多次“罢工”,比如没气、爆胎等等,这些他都能自己解决。在他的大背包里,装了内胎、打气筒、布条等修车设备,除此之外,还有手机、平板、充电宝、相机等电子产品,帐篷这类的生活用品,而换洗衣服他却仅带了两套。

“衣服和食物可以在路上买。”岳凯涵说。

一个人上路并不孤单

因为可以认识很多陌生人

跨越5800多千米,经过了12个省份,岳凯涵走过了许多路,也遇到了许多人。“在我脑海里没有具体的地点这些概念,只有从哪里到哪里的一段路程。”岳凯涵说。

遇到岔路口就看手机导航,迷路了就向当地人打听,一路上,岳凯涵觉得很顺利。

“中国有很多好心人。”岳凯涵说,“有一次我的车坏了,一时修不好,也找不到旅馆,好心人就让我住在他们家里。”

自行车罢工,弄丢背包,这些一路上的坎坷对岳凯涵来说都不是困难,“这些麻烦事都是可以解决的,而在整个旅途中,我的身体条件很好。”

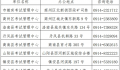

每个月,岳凯涵都会获得3000元的项目经费,他把这笔钱用于每天的生活开支,“相当于每天100元生活费,包括衣食住行的全部。”

吃当地的食物,穿路边买的衣服,住小旅社或者当地人家里,有时甚至在帐篷里过夜,而骑车赶路,则成了岳凯涵的日常。

一个人穿越中国,没有同伴,只有在旅途中遇到的一个个陌生人。一路上,许多人问他一个人是否孤独无聊,当我也这么问时,他反问我:“我们现在这样聊天,你觉得无聊么?”

“在旅途上,我会遇到很多人,和他们聊天并不会无聊,反而会获得许多有趣的东西,但如果有同伴,就可能只和同伴聊天了。”岳凯涵说。