调查:一些青少年沉迷网络短视频 家长应担起责任

防沉迷系统有一定效果,但仍存技术漏洞和监管盲区

针对网络短视频引发青少年不同程度的沉迷问题,国家网信办近日指导并组织“抖音”“快手”“火山小视频”等短视频平台试点上线青少年防沉迷系统。此次上线试运行的青少年防沉迷系统内置于短视频应用中,用户每日首次启动应用时,系统将弹窗提示,引导家长及青少年选择青少年模式。进入该模式后,用户使用时段受限、服务功能受限、在线时长受限,且只能访问青少年专属内容池。

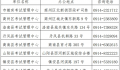

记者打开“快手”APP发现,弹出的窗口会提醒监护人设置青少年模式,进入该模式后,无法开启直播和浏览同城页面,也无法进行打赏、充值、提现等行为;用户开通、关闭青少年模式均需输入提前设置的密码。此外,“抖音”“快手”“火山小视频”都统一规定,在青少年模式下,晚上10点至早上6点不能使用,每天可使用的时长为40分钟,并为该模式专门设置了科普教育类、知识类的内容池。

“快手”科技副总裁、执行总编辑刘洋表示,开展青少年防沉迷工作是短视频平台必须履行的社会责任。此次推出的青少年模式整合了产品端一年来在青少年保护方面积累的成果。“快手”目前成立了300余人的未成年人内容专项审核团队,建立了单独的未成年人审核标准及应急机制,实行24小时轮班制,对不适合未成年人观看的内容进行严格过滤。

“抖音”相关负责人也表示,此次上线的青少年模式,相比以前的“时间锁”功能和“家长控制”模式,在使用时间上进行了更为严格的限制,并对青少年模式下内容的数量级和丰富度都进行了扩充,增加了科普、益智、休闲等内容。

“现有的防沉迷系统和内容库,能对青少年在短视频平台上接触到的内容进行优化整合,尤其屏蔽一些对身心健康不利的内容。对未成年人网络保护及网络空间的治理,也能起到良好的示范作用。”田丰说。

防沉迷系统上线后,王萍在第一时间就督促女儿使用,“她最近看短视频的时间确实减少了。”王萍长舒一口气。

不过,防沉迷系统对那些不服管的“熊孩子”来说,仍然防不胜防。

一方面,目前只是一些大的短视频平台上线了防沉迷系统,如果青少年非要去寻找内容库之外的视频,可以去搜那些小的短视频平台,“从技术上看这不难实现,且超出了现有的监管范围。”田丰说。

另一方面,已经上线的防沉迷系统,只是针对少数情况建立了主动触发机制——可通过地理位置判定、用户行为分析等技术手段,筛选甄别农村地区留守儿童用户,然后自动切换到青少年模式;但对绝大多数孩子来说,基本上都是通过手动激活方式开启该系统,并不是默认设置。刘梦霏结合自己所做的实地调研分析说:“入口问题不解决,玩手机的青少年开机后可以不激活、不选择防沉迷模式,家长和老师在看不见的情况下,也没辙。”

据了解,国家网信办将于今年6月在全国主要网络短视频平台全面推广上线青少年防沉迷系统,并形成统一的行业规范,业内专家呼吁完善现有防沉迷系统功能,找到监管盲区,堵住技术漏洞。

提升青少年网络素养,教育引导要形成合力

“跟孩子斗智斗勇的过程更复杂了。”一位家长反映,现在孩子会用更长的时间来搜索破解青少年模式的方法,有时还会向爷爷奶奶求助,另开新号。

“单凭一个系统设置,很难彻底消除青少年对短视频的依赖。”田丰认为,短视频以及各种网络娱乐的方式,已经紧密地伴随当代青少年的成长,成为他们的一种生活方式。任何一个技术手段,如果没有社会性手段辅助,都难以消除这种行为习惯,因此社会、家长、平台几方要打配合战,责任共担。

首先, 家长应承担起第一责任人的职责。“眼下,先尽可能督促孩子使用防沉迷系统;长远看,父母应在日常生活中多和孩子们交流,帮孩子提高甄别、屏蔽不良视频内容的能力。”北京某互联网医疗公司负责人李先生认为,很多青少年沉迷于短视频,跟家长的不当示范也有很大关系,“大人天天刷着短视频,孩子肯定有样学样啊。”

其次,从家庭到学校,要培养孩子管理时间的能力。“信任孩子,把管理时间的主动权还给孩子。”刘梦霏说,不久前她在北京一所小学为四年级的学生组织了一场时间管理游戏,这些学生只需20分钟左右就能形成时间管理的观念,合理规划时间。“产生沉迷问题,主要是由于孩子们平时生活在大人规定的时间范畴里,什么时间干什么事,满满当当、中规中矩,导致孩子自己把控、管理时间的机会并不多,缺乏时间管理观念和自我约束意识。”她建议,家庭、学校增加时间管理教育,短视频平台强化时间提示,比如将“时间戳”放在较为醒目的位置,培养青少年的时间管理观念。

此外,还要规范短视频行业发展,遏制其野蛮生长。“有些短视频平台利用大数据算法,有针对性地投放容易引发青少年过度依赖的内容,对此应坚决整治。”田丰认为,短视频平台应当引导未成年人看到更多、更好的内容,增益身心健康。

防沉迷的治本之策,是提升青少年网络素养。田丰表示,应该在法律和政策层面推动网络素养教育进学校、进课堂,使其成为青少年的一项基本常识和技能。刘梦霏则建议,各类网络平台应设置一些网络素养教育方面的内容,加大宣传力度,可采用任务激励等游戏化的设置,来调动未成年人用户学习的主动性。“这是完善网络治理长效机制的重要方面。”刘梦霏说。

本报记者 谷业凯