学生减负家长为何反对?减负应该怎么建才合理有效

近年,伴随政府对学校强力的减负措施,学习负担大规模向课外辅导班转移,形成了所谓的课内减下来,课外加上去,客观上造成了课外辅导机构风光无限。

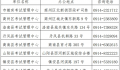

根据好未来(学而思)披露的年报,2012至2017财年年度平均增长646%,近3年市值已经增长了近10倍。在培训人次方面,好未来从2013年的82万人次增长到2017年的393万人次,呈现加速增长态势。

不止好未来。2016年起,新东方的主业就已经不再是出国留学考试,而转为国内的中小学培训了。根据最新财报披露的数据,新东方优能中学与泡泡英语的营收规模已经和好未来差不多了。

谈到最近几年校外辅导班的快速增长,一位上市公司的副总开玩笑地跟我说:“感谢政府神助攻!一是早放学,孩子没地方去,去辅导班总比网吧强;第二,就是学校一味做减法,这种想多学的需求就被转移挤压到课外辅导班里了。”

这提醒我们,对合理的负担需要有一个准确认识,不给课内机会,课内就转课外。更重要的是,课内转课外,是需要经济支撑的。从另一个维度看,这种减负,实际上进一步加大了教育的差距,影响了教育公平的实现。这的确是我们的减负政策之前所没有料到的,将来也需要考虑的。

如果说学校教得多,布置的作业多还有被迫努力的成分的话,那么在课外培训班里,每一分钱,都是家长主动排队交给培训机构的,为什么掏钱给自己孩子加负担?

中国家长疯了吗 他们的疯狂是谁逼的

家长疯了吗?

当然没有疯。

中国家长比任何民族都重视子女教育,因此必然有更高追求。你校内不给,我就花钱走校外。

对更好教育的追求没有错,但麻烦的是这种对更高教育期望的追求过程中,“功利化”追求一直如影随形,名校情结就是其中的核心体现。更好教育,简单化为各级名校,而且要从娃娃抓起,名幼儿园,名小学,名中学,最好是著名大学,甚至清华北大,而路径,往往就是极端功利的学习。培训、应试教育、择校热,都与此有直接关系。学习负担重,无非是这种功利追求下的一种体现而已,与应试教育本源是一样的,并非教育。

很多人说,家长是被逼的。因为优质资源短缺,好学校少,以及应试教育制度等才导致了家长的疯狂。

这个说法很流行,但可能站不住脚。

据美国媒体报道,在纽约有400余家补习学校,很多都是近年伴随华裔移民的增加而增加的,新增加的补习学校主要集中在法拉盛与日落公园……都是华人高度聚集的地方。补习内容也都是当地的各种升学考试:纽约高中联考以及AP、SAT等。在旧金山,洛杉矶很多公办学校门口也如我们北京上海一样,培训班林立,几乎都是华人与韩国人举办的。笔者熟悉的一家华裔所办的培训机构年收入已超过1000万美元,其主营业务就两个,一个是考试辅导,一个是升学辅导。

所谓优质资源均衡了就没有择校,没有负担的说法,更不值得一驳。

教育资源绝对均衡是没有任何可能实现的,把大学都办成清华北大也是做梦,永远不可能实现。学区房这个词不是我们发明的,是从美国来的,美国如此发达了,学校还有这么大的差距?怎么还有学区房?美国有3000~4000所大学,但是新闻报道有排名的只有300所,绝大多数是上不了榜的,差距不大吗?我们中国家长追求的也动辄是前100名,200名都接受不了。

当然,对于很多家长,的确是被逼的,只是不是教育本身。

孩子没上好学校,就可能没有好的工作、好的未来,中国家长处于一种集体焦虑中,于是拼命给孩子加码。

如果各行业社会地位与收入差距很小,当白领与蓝领收入没有太大差距,社会保障制度极其完善,我们的家长肯定不会如此焦虑,也不会功利地去算计上什么学校,从事什么工作。孩子的负担必然能大幅度下降。

这个样板就是芬兰。近年在中国搞教育研究与改革不讲芬兰几乎就是落伍,但我对此表示质疑。芬兰的很多教育理念的确不同,非常理想,但这种教育理念是与其社会理念一致的,也是与其社会发展水平与保障制度关联的。芬兰2016年人均GDP排世界第17名,而中国排74名。在这个高福利国家,上班的人与不上班的人收入差距不大,如果你病了,工资一分不少,直到你病愈上班。在这种背景下,芬兰老百姓的教育追求与教育理念必然不太容易功利。

但回过头来说,这是一个教育问题吗?社会分层加大,收入悬殊,不同的出身在很大程度上决定了进入的行业与层次,于是家长就拼命加码。这并不是教育造成的,教育恰恰成了背锅者,大家都试图通过教育赢得竞争的第一关,通过教育赢得未来社会竞争,说穿了,这样的盲目追求,无关教育了。

因此,减负与应试教育几乎一样,表面上是在和很多家长斗智斗勇,实际上是在阻击功利教育理念、思想,阻击功利的教育竞争。从本质上讲,这是在试图用一个教育手段调整解决诸多庞杂的社会问题,受到批评也在所难免。

不可否认的是,收入与社会地位的悬殊,让家长对孩子未来发展更为焦虑,最后投射聚焦到教育上,投射到择校上,最后就变为负担。