我们为什么怀念西南联大

中科院院士、西南联大北京校友会现任会长潘际銮

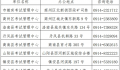

西南联大校友会印发的会刊

三校南行

这首校歌,唱了8年零11个月,唱出了整个抗日战争期间,中华民族知识分子的血与泪。

唱过这首校歌的老师和学子当中,后来有168人当选国家“两院”院士,有2人获得诺贝尔奖,5人获得科学进步奖。两弹一星功勋专家中,一半都是西南联大的学人。

“那个时候,国家都快要亡了,我们读书的时候,哪里会想着就业、赚钱啊这些事,都是想着学好了,怎么才能救国。”潘际銮说。

炮火降临在清华园的时候,后来的清华大学国学院创办人之一吴宓教授,正抱着被子坐在床上,墙壁因轰炸而抖动落土。哲学系教授冯友兰身穿长衫,戴着圆框眼镜,手无寸铁,却在国军撤出北平后,与同僚相约,一同巡逻护校。

南开大学是天津的抗日中心,“七七事变”之后,遭到日军连续数日的飞机轰炸,三分之二的校舍在火海中毁于一旦。

当时在南开就读的学子申泮文,亲眼看着“挂着日本旗子”的飞机,从南开校园上方飞过,将炸弹丢下来。申泮文后来去上海参加了淞沪会战,之后又去了昆明,继续在西南联大就读。

这些故事,都被作家张曼菱记述在著作《西南联大行思录》当中。

张曼菱出生在昆明,打小就听着父亲讲述西南联大的人和事。1978年恢复高考,她考入了北京大学。20年后她回到云南,开始寻访西南联大的学人。2007年,《西南联大人物访谈录》光盘制作完成,时长近900分钟。她把这项工作称作“抢救性工作”。

“有一位南开的老教授,每年到了7月29日这一天,都要穿着一身黑衣服在校园里走。”张曼菱对中国青年报·中青在线记者说,“后来有人劝阻他,说现在学校对国际开放了,也有日本学生,这样做不合适。可是,记住曾经遭受的苦难,又有什么不合适的呢?”

说到这里,张曼菱的神情有些忿忿不平。

1999年,她第一次见到当年清华大学校长梅贻琦的儿子梅祖彦。梅祖彦在西南联大就读时,尚未毕业就自愿报名参军,给美军在华作战的飞虎队做翻译。也正是因为从军,梅祖彦最终没能拿到西南联大的毕业证书。

据梅祖彦回忆,当时南开大学校长张伯苓的儿子张锡祜,是空军的飞行员,在淞沪会战中牺牲。