恢复高考40年:那些被高考改变的命运

当两年民办教师再高考

现是大学知名教授

人物档案

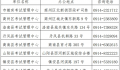

刘生良,男,60岁,博士,籍贯陕西洛南。1977年考生,录取院校:陕西师范大学(分数线,专业设置)。现为陕西师范大学文学院教授、博士生导师,中国诗经学会理事,中国屈原学会常务理事,陕西师范大学教学督导、文学院教学委员会主任。

人物语录

我是从秦岭大山走出来的孩子。感恩高考,让我通过努力奋斗取得了一点成绩。成功之路虽有万千条,但高考恰是通往成功的一条主要途径。我的感悟是,借助自己的优势提升自己。

2017年5月26日,儒雅的刘生良教授轻啜一口清茶,思绪回到42年前:1975年,18岁高中毕业的刘生良回到生产队当会计,一年后,通过选拔成为一名民办语文教师。虽说是民办教师,但他工作态度一丝不苟,教出的学生成绩名列前茅。

40年前的高考,对刘生良而言颇有戏剧性。

当他见到刊登高考消息的报纸时距高考不到一个月。因担心耽误学生,刘生良没报名,直到父亲到校严厉敦促后才去县招办,但“报名截止,没报名表了”。

心事重重的刘生良在返校时遇到了教务主任,得知恰好有一同事放弃高考报名,于是,这份空白报名表就给了刘生良。

“第一场数学,”回忆起当年,刘教授不好意思地笑了,“后面几道大题较难,没有做完,时间就到了……”

“当年的作文题有两道,可任选一题。”提起高考作文,刘生良记忆犹新,“一个是《难忘的一天》,另一个是《写给全国科学大会的一封信》,我思考后选择了后者。”

“今年考不上,好好复习明年继续考。”刘生良说,高考后心态很平和,没敢奢想能考上,照常当老师。

“你考上大学了!全县第二!”刘生良永远记得,高考成绩揭晓那天傍晚,自己肩挑东西从家正往学校走半路上有人向他大喊的情景,当年全县文科千余考生仅考上14人。

1978年元月,刘生良被陕西师范大学中文系提前录取。之后,他在工作岗位上考研、考博。前些年陕西师范大学首届名师评选揭晓时,刘生良名列其中。 华商报记者 程彬 文/图