抗战8年改为14年背后的深意有哪些

抗战时间从8年到14年的转变,既是对“全面抗战”之前抗战行动的历史地位认定,也是为当下国人的共同感情负责。

--------------------------------------------------

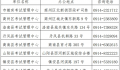

近日,教育部基础教育二司下发了2017年1号函件《关于在中小学地方课程教材中全面落实“十四年抗战”概念的函》。文件要求各级教育主管部门全面排查,凡有“八年抗战”字样,改为“十四年抗战”,并视情况修改与此相关内容,确保树立并突出“十四年抗战”概念。

“八年抗战”改为“十四年抗战”,这对很多人来说有点“措手不及”:我们从小受到的关于抗战时间的教育就是“八年抗战”,它已是自然而然的语言习惯、思维习惯,如常识般存在,怎么忽然就变了呢?

实际上,在抗战史研究中,“十四年抗战”并非一个新鲜概念。至少从上世纪80年代起,就有人提出“十四年抗战”的概念。抗战时间作为一个学术问题,因为观察视角的不同,有争论再正常不过,这是学术的常态。何况,“一切历史都是当代史”,历史真相从来都不可能孤立存在,始终与后代学人的解释捆绑在一起。所以,历史学的重要任务“求真”所得出的结论,多数时候并非定于一尊,而是随着研究的深入,不断修正。

抗战时间从8年到14年的转变,也正是如此。所谓“八年抗战”的概念,是从1937年7月7日卢沟桥事变算起。而“卢沟桥事变”这一历史概念意味着,从广度上,日本全面入侵,妄图“三个月内结束战争”;从深度上,侵略以军事始,渗入政治、经济、金融、文化、教育等各个领域。所以,所谓“八年抗战”的着重点是“全面”。

不过,过去注重大众知识普及的教科书(尤其是中小学教科书),很少强调的一点是,九一八事变后的1931年9月20日,中国共产党就发表抗战宣言,发动抗日救亡运动,此后还组织过东北抗联;在华东与华北,也有“一二八”淞沪会战以及察哈尔抗日同盟军组织的抗战等。

已有0人发表了评论