全国两会热议雾霾问题 15个省签治霾“军令状”

两会焦点

驱霾靠风吹 无风怎么吹

代表说,雾霾背后的深层生态问题应该重视

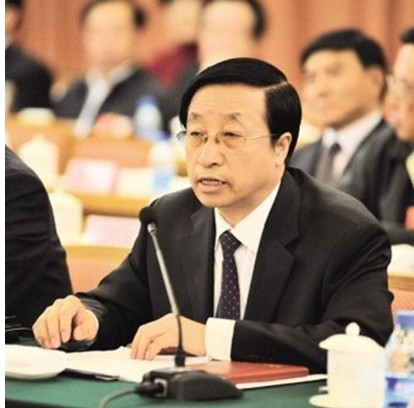

“华北是雾霾重灾区,首要原因是大气污染,在污染问题没有彻底解决时,驱散雾霾基本靠风吹。但是,没有风怎么吹?”在6日的河北代表团小组审议中,全国人大代表、张家口市政协副主席祁万利说,“这些年,华北地区的西北风明显少了,大气环流变化反映的深层生态问题值得高度重视。”

“风天少是因为温差小,温差小是因为降水少。”祁万利表示,十几年来,冀西北降水量减少给北京带来明显影响。他举例说,冀西北潮白河、永定河冲击形成北京平原,是北京地表水、地下水水源地。由于地下水自然高差,过去,北京海淀区泉水特别多,是个“水泡子”。现在,海淀区见不到那么多水,说明上游补水能力出了问题。不过,经过多年的生态保护,张家口坝上地区地下水水位开始回升,这是可喜现象。

祁万利认为,京津冀地区大气环流变化反映了“首都—冀西北生态圈”的深层问题。首都和冀西北是完整的自然生态系统,不应被行政区划割裂开来,应把“首都生态系统—冀西北生态经济综合发展示范区”上升到国家战略,从北京延庆、怀柔延伸至冀西北张家口,实行统一的生态建设保护政策。

祁万利建议,如果“首都生态系统—冀西北生态经济综合发展示范区”能上升到国家战略,应率先统一京冀两地生态补偿标准,让百姓在生态项目建设中受益。

2017年能否“霾开雾散”

“我们要像对贫困宣战一样,坚决向污染宣战。”政府工作报告中的这句话,让人们透过2014年频繁来袭的雾霾看到了明媚的希望。

今年年初,各地的地方两会也描绘出一幅幅美好的愿景图:“2017年,基本消除雾霾”、“2017年,空气质量明显好转”……那么,2017年能否真的“霾开雾散”?

因地治霾

从国家《大气污染防治行动计划》到地方剑指雾霾的1号文件,从“百日攻坚战”到“从源头抓起”,从“提头来见”到“铁腕治霾”,从应急停产、尾号限行到淘汰产能、雾霾罚单,一场因地治霾的战役已经打响。

强力措施下积极的变化在悄然发生。“今年我们检测到的污染程度比去年1月份轻得多,各种污染物基本是二分之一的水平,但老百姓感受不到。”中国环境科学院副院长柴发合说。

向谁问责?

被视为全国两会预热的地方两会上,超九成政府工作报告涉及空气污染治理,至少15个省份签订了治理雾霾的“军令状”。

“总理在政府工作报告中强调,必须加强生态环境保护,下决心用硬措施完成硬任务。这句话,对地方干部来说,绝非儿戏!”全国人大代表谢子龙说,“如果这个‘硬任务’完成不好,地方政府、有关部委理所当然要承担应担的责任。”

操之过急?

一些代表委员指出,现在的生态问题是多少年积累的结果,从科学的角度看也不可能在朝夕之间解决,但如果全社会都能真正执行节能减排、区域联防联控、淘汰落后产能、汽柴油标准提高等“硬措施”,在较短时期内遏制恶化势头并取得明显改善也并非“不可能完成的任务”。

“我们已经欠了很多历史旧账,现在行动还来得及,但成本可能会很高。从国外治霾经验看,彻底解决这个问题可能要走十几年到几十年的长路。”全国政协委员、广东省食品药品监督管理局副局长马光瑜说。(文图 新华社)

已有0人发表了评论