南安洪濑扬美村数百年古厝亟待修缮保护

大石埕、红砖白石墙、双翘燕尾脊……勾勒出闽南古厝的轮廓,传承着闽南家族的荣耀。在南安洪濑扬美村,徐氏族人聚居于此已有几百年,先人们留下的除了血脉,还有一座座大厝。

扬美村老年人协会会长徐建筑说,扬美素有“十八大埕”的美称,最老的一栋可追溯至明朝洪武年间,距今已有600多年。然而,如今这“十八大埕”毁的毁,荒的荒,塌的塌,村民们非常心痛。“我们希望有关部门能帮我们,留住古厝,留住乡愁。”

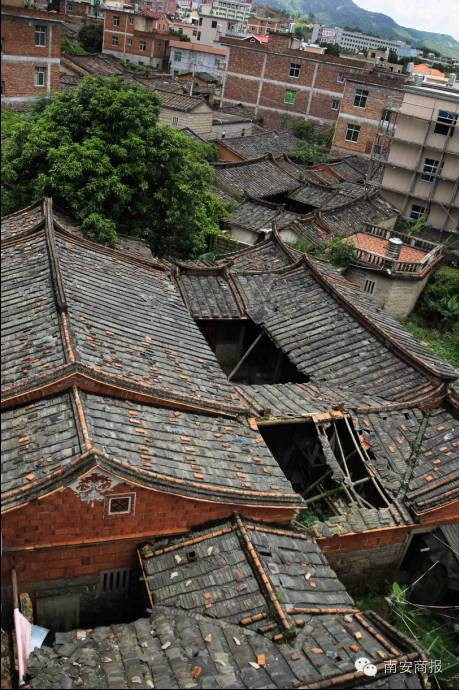

南安洪濑十八埕。

毁的毁 荒的荒

“十八大埕”今存十三

走在扬美村,尽管现代钢筋水泥建筑林立,但是红砖古厝像一抹抹独特又靓丽的色彩点缀其中。徐建筑带着记者穿梭于小巷,探秘一栋栋古厝。

“你们来啦,快进来古厝泡个茶吧,屋内凉快着呢!”远远的,一位老人热情地招呼徐建筑。老人叫徐建续,今年59岁,是身后古厝的主人之一。

徐建续老人告诉记者,这座古厝叫“新大厝”,是“十八大埕”里年纪最小的,建于1911年。当年,徐建续的太公兄弟六人一起盖的这座大厝。如今,仅余他们六房一系留在老家守着古厝,其余5房人早年移居马来西亚。

大深井,光厅暗屋,双边护厝,“新大厝”格局不小,共有22间房。伫立门外,墙上石雕彩绘,依稀可见当年主人的富贵。“非常可惜,最精美的四幅石雕10年前被人偷走了,一同被偷的还有一只镇宅狮子。”徐建续连连叹息,至今仍没有追回被偷的石雕。

“其实新大厝并没有建完整,当年土匪入屋,他们先人被迫停止工程,你们看,当年还差地板没铺,这是我们后来用水泥抹上去的。”徐建续说。

而在另一栋“下厝”,已没有人们居住的生活气息,里面堆满了打谷机、大谷桶等农具,10多只鸡散养其中,地上是厚厚一层鸡粪。“别看现在如此破败,这座古厝也有三四百年历史。”徐建筑带着记者去看古厝的外墙,只见一片片薄砖叠起,砖与砖之间缝隙几乎一样。

徐建筑介绍,“十八大埕”现今仅存十三栋,其中只有5栋有人居住,而无人居住的古厝损毁最为严重,毁的毁,荒的荒,塌的塌。

最后来到徐氏大宗祠,遗憾的是,如今记者看到的已是现代仿建的房屋。“最早是先人徐鲤俊所建的五进大厝,面积近2亩,是官厝。”徐建筑说,如今这座古厝作为一族宗祠,大厅中供奉着徐鲤俊的画像,还是民国时期族人描摹的。

徐建筑介绍,《南安县志》记载道,徐鲤俊,其先人自莆田迁移到四都扬美村。后徐鲤俊在洪武初首举于乡,任宁波府经历。

而原先的这间大厝就是徐鲤俊回乡后所建的。最近的一次翻建在几年前,如今的徐氏大宗祠被评为福建省地方文化历史古迹研究保护单位。

拍摄300多张照片

希望保留乡愁

“这两年,我一直在研究扬美村的古建筑及历史资料,拍摄了300多张的照片,也走访每一间古大厝,希望大家能一起维护这些见证扬美村百年历史,留住乡愁,重新修葺。”徐建筑说,为了勾起大家的回忆,他还将在每张照片上写一段描述。

为了拍摄古建筑的场景,徐建筑带着手机,跑到邻居家高楼上,往下拍,有时候,他在大热天里一待就是2个多小时。

“这些都是祖先外出拼搏建成的古大厝。”徐建筑说他从小在村里长大,后来经营古木雕的雕刻,在外经营古床、桌椅、橱柜等,2014年,他结束在外生意,回到老家后,发现很多祖厝破败不堪,有的甚至已翻建成新房子,觉得很可惜。

“十八大埕,以前座山观野。我还记得,小时候与同伴一起在古厝嬉戏,一起跑到田里玩。”60多岁的徐建筑说,保护古厝,需要投入更多的资金,工作量也很大,他想在有生之年,能够在村两委及热心乡贤的共同努力下,修缮村里的古厝,留住乡愁。

徐建筑还打算在明年,带着他收集到的资料前往东南亚,寻求徐氏族人的帮助。民国初期,扬美村徐氏族人从原来的600多人发展到2300多人,海外乡贤有四五千人。“我们还希望得到有关部门的帮助和指导。”(记者 黄俊涛 苏明明 陈晓萍 通讯员 梁少煌 文/图 )